Prefazione – 2023

Prefazione Un magazine “contemporaneo” si nutre di dinamismo e vitalità, percepisce al volo gli input delle lettrici e dei lettori, si trasforma dando sempre il meglio. Insomma,...

Prefazione Un magazine “contemporaneo” si nutre di dinamismo e vitalità, percepisce al volo gli input delle lettrici e dei lettori, si trasforma dando sempre il meglio. Insomma,...

Nelle guerre del XX secolo si è assistito a una serie di decisive rivoluzioni nel campo dell’organizzazione dell’alimentazione, sia militare sia civile e, al contempo, si sono...

Leonardo da Vinci nei “Regimen Sanitatis” del Codice Atlantico (F 213v) indica i precetti igienici e i consigli per vivere sano, cui seguono le regole della semplicità e del...

Alla scoperta delle attività di istruzione e formazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN). Un’eccellenza nel settore agricolo, alimentare e ambientale. La...

Gabriella Ganugi, Florence University of Arts – The American University of Florence FUA – AUF, architetto, scrittrice, manager e l’arte della cucina Firenze –...

Ogni mattina, puntuale, pochi attimi prima dell’alba, che in quella regione profumava di mille boschi, Sumio, da tutti in paese conosciuto come “il giapponese”, prendeva un...

Negli ultimi mesi, la Corea del Sud è insorta contro la volontà di Pechino di equiparare la specialità del pao cai al suo più rappresentativo e identitario prodotto gastronomico a...

La peste descritta da Manzoni arrivò a Milano nell’autunno del 1629, diffondendosi lentamente nel 1630, quando nel maggio dello stesso anno tutto precipitò, tanto da venire...

L’intervista a Alberto Tintori di OSCAR TINTORI VIVAI di Fiamma Domestici Ho sempre nutrito una passione incondizionata per i nobili agrumi della tradizione toscana, per la loro...

L’occidentalizzazione del Giappone: il Rinnovamento Meiji. Con l’espressione di Rinnovamento Meiji (明治維新) si intende il radicale cambiamento nella struttura politica, economica e...

4 A Liceo scientifico (astronomico) – Gobetti-Volta, Bagno a Ripoli (Firenze)* L’universo che ruota intorno al cibo ed ai conviti rinascimentali ha sempre avuto un...

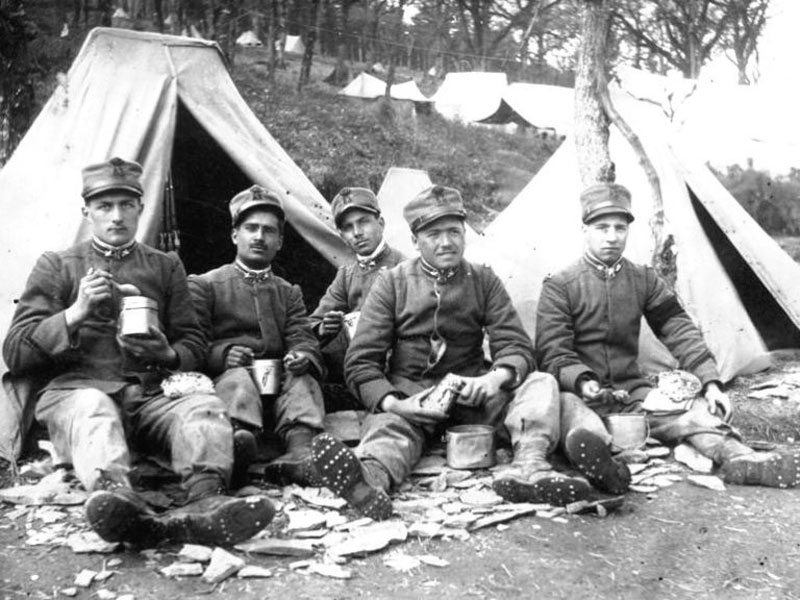

Nelle guerre del XX secolo si è assistito a una serie di decisive rivoluzioni nel campo dell’organizzazione dell’alimentazione, sia militare sia civile e, al contempo, si sono verificati sempre più ampi coinvolgimenti delle popolazioni, che hanno dovuto subire la crisi alimentare conseguente ai conflitti.

In questo periodo vennero stampate un gran numero di pubblicazioni a diffusione non convenzionale, spesso in forma di opuscolo, che si occupano dell’alimentazione in tempo di guerra nei suoi vari risvolti, sia per i militari al fronte che per la società civile.

La Prima Guerra Mondiale iniziò con la convinzione da parte di tutte le nazioni belligeranti che si trattasse di una “guerra lampo”: nessun governo si preoccupò quindi di come assicurare l’approvvigionamento dell’esercito e della popolazione nel lungo periodo. Ben presto però emersero i gravi problemi per il sostentamento di militari e civili. L’Italia, nazione recente e scarsamente industrializzata, fu costretta a sacrifici immensi e impellenti per sostenere sia il vettovagliamento del milione di coscritti che l’alimentazione della popolazione civile. Si dovettero cambiare forzosamente le abitudini alimentari ed escogitare tecnologie alternative di produzione e consumo. Tutta la nazione venne chiamata a sostenere lo sforzo bellico.

Gli eserciti dovettero provvedere alla distribuzione del rancio fino in prima linea con una rete logistica costituita da magazzini distribuiti lungo tutta la linea del fronte, da cucine fisse e mobili , da recipienti adatti a trasportare il cibo cotto nelle aree impervie del fronte (con casse di cottura e muli o ricorrendo agli addetti alla sussistenza e al trasporto a spalla; i portatori, in alcuni casi, furono anche donne).

Il rancio arrivava a destinazione in ritardo e a volte anche a distanza di giorni. La scarsa qualità del cibo veniva compensata dalla quantità. Per molti soldati, provenienti da regioni spesso ai limiti della sopravvivenza, il pasto fornito era comunque più ricco di quello che sono abituati a consumare in casa, dove la carne per loro è un alimento raro, anche se quantità non equivale a qualità. Il conflitto ebbe un impatto profondo anche sull’industria alimentare. Si fece ricorso alla carne congelata sud-americana, alla carne in scatola, al lardo e alla carne salata. Le scatole di latta per alimenti destinate all’esercito erano decorate con figure inneggianti alla patria e motti propagandistici. Ancora oggi nei musei sono conservati i diversi di questi contenitori in metallo. Lungo le trincee dell’ampio fronte, si vedono ancora molte scatole di latta abbandonate sul terreno. Durante la guerra furono prodotte negli stabilimenti circa 200 milioni di scatolette. Alla fine del conflitto erano rimaste molte scatolette di carne in scatola nei magazzini. I prodotti in scatola furono distribuiti e acquistati dalle famiglie italiane entrando nelle loro abitudini alimentari.

Gli Italiani imprigionati in varie zone d’Europa, nel triennio 15-18, furono quasi 600.000; di questi circa 100.000 morirono di tubercolosi, di stenti, di fame.

Nel campo di prigionia di Celle, nei pressi di Hannover, fra 1917 e 1918 sono reclusi quasi tremila graduati dell’esercito italiano. Da questo contesto ci arrivano due straordinari ricettari, realizzati da ufficiali qui prigionieri, Giuseppe Chioni, genovese, e Giosuè Fiorentino, siciliano.

I ricettari scaturiscono dallo scambio reciproco di ricordi e desideri, una trasformazione “da guerrieri a cuochi”, come sottolinea Montanari. In qualche modo il cibo costituisce per i prigionieri un elemento di resistenza all’annichilimento indotto dalla segregazione forzata e alla fame. Si tratta di opere “di squadra”. Arte Culinaria, il ricettario compilato da Giuseppe Chioni in collaborazione con Luigi Marazza, rivela un gran lavoro anche formale. In Arte Culinaria vi sono ben 414 ricette, articolate in sezioni, ciascuna della quali introdotte da un disegno dedicato, costituendo un quadro esauriente della cucina nazionale.

Come scrive lo storico John Dickie, “…il fatto straordinario e commovente è che gli affamatissimi prigionieri del lager di Celle riuscirono a realizzare un testo in grado di contendere alla Scienza in cucina dell’Artusi la palma di miglior ricettario di cucina italiana mai scritto fino ad allora” .

È il più incredibile dei libri di cucina che racconta una pagina solo in apparenza minore della Grande Guerra. Sono quei ricordi a tenere letteralmente vivi i prigionieri di Celle, una sorta di evasione dalla crudeltà del lager che si realizza con la fantasia e il ricordo della cucina di casa.

Secondo lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari, al contrario del conflitto 39-45, la Grande Guerra non lasciò tracce negative nel rinnovato equilibrio alimentare. Si ritiene anzi che essa costituì un’occasione per milioni di contadini al fronte di assaporare, pur nel contesto della trincea, molti alimenti che erano normalmente preclusi loro: carne, pasta, pane di frumento, vino e caffè. Ad essi si aggiungevano i cibi inviati ai soldati dalle famiglie, che rispecchiavano le diverse tradizioni domestiche e regionali da cui provenivano, e che venivano condivisi fra tutti.

La guerra diede a molti la possibilità di confrontarsi per la prima volta con realtà culturali e alimentari diverse dalla propria, contribuendo al rafforzamento di un modello alimentare italiano, una rete di saperi e pratiche provenienti da diversi contesti locali, che si incontrano e influenzano a vicenda. Se la Seconda Guerra Mondiale lasciò strascichi pesanti sulla denutrizione, la Prima Guerra dal punto di vista alimentare fu diversa. La Grande Guerra non ha azzerato completamente la sussistenza garantita dall’economia rurale. Ci furono ristrettezze, non fame. La fame ha colpito, invece, nella Seconda Guerra Mondiale tutta la popolazione senza distinzione di censo. Prima della guerra l’Italia era divisa in diversi stili di alimentazione. Con l’avvento della guerra il mescolamento di italiani provenienti da varie regioni produsse uno scambio di ricette locali. Si ebbe un’unificazione gastronomica dell’Italia e la nascita della cucina italiana. Alcune aziende ebbero un enorme crescita economica durante e successivamente al conflitto, si sviluppò così anche l’industria pastaria e conserviera.

La prima guerra totale della storia aveva profondamente inciso nella vita interna dei paesi. I civili divennero per la prima volta protagonisti della guerra. Le condizioni in cui versava la popolazione erano sempre più difficili, con conseguenze drastiche sulla natalità e sulla diffusione delle malattie.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’alimentazione degli Italiani aveva già iniziato a peggiorare. Nei primi anni Trenta i problemi partono dal pane. Nonostante gli sforzi del Regime fascista, la produttività agricola rimane scarsa, specialmente al Sud. I prezzi di pasta e pane bianco sono alti, non a caso la propaganda fascista ne scredita il consumo a favore del riso.

Molti furono i problemi che gli Italiani incontrarono nel procurarsi qualcosa da mangiare, soprattutto dopo l’introduzione della tessera annonaria e dello sviluppo del mercato nero, che nacque come aiuto alle popolazioni ma che in taluni casi sviò verso la strada dell’arricchimento personale.

Nel 1935 l’Italia subisce le “inique sanzioni”, a causa della guerra coloniale in Etiopia. L’autarchia entra anche in cucina.

L’autarchia, ad ogni modo, inizialmente non fu un grosso problema per gli Italiani. Il Regime riuscì a mascherare molto bene la reale situazione attuando anche un programma di slogan contro il consumo eccessivo di cibo e a favore di un maggiore consumo di pesce e verdura al posto della carne. La situazione diventò sempre più critica anno dopo anno, anche per rispondere alle necessità dell’esercito. Il rapporto tra Regime fascista e nutrizione è sempre stato molto stretto. Infatti, contemporaneamente all’autarchia ed al razionamento, Mussolini attuò una politica di guerra agli sprechi facendo pubblicare articoli e manuali indirizzati alle donne in cui si davano consigli sul come utilizzare qualsiasi cosa., per riuscire a portare in tavola qualcosa che fosse, almeno apparentemente, appetitoso, cucinato in modo diverso e ben servito. È qui che riscontriamo il più grande progresso di questi periodi, l’abilità di riproporre la stessa materia prima in molteplici modi. Fino ai primi anni del Novecento si conoscevano in media due o tre modi di preparare un alimento, perché esisteva varietà di prodotti. Quando venne a mancare la varietà di prodotti, nacquero ricettari ricchi di alternative per cucinare lo stesso cibo, in molteplici modi, con un guizzo di genialità tipicamente italiano.

Nonostante le misure intraprese dal Governo e gli interventi propagandistici del Regime, le razioni non erano più in grado di garantire nemmeno la sopravvivenza e a coprire il fabbisogno calorico quotidiano. In questa situazione le donne, per poter portare in tavola qualcosa da mangiare per la propria famiglia, sono costrette a veri e propri miracoli. Al momento dell’armistizio dell’8 settembre 1943 la situazione alimentare degli Italiani era al collasso. Con l’avanzare degli Alleati, però, la situazione non migliorò, almeno nell’immediato. Lo testimoniano il tracollo del sistema degli approvvigionamenti al Sud, che si riprenderà solo a guerra finita. Ma anche al Centro-Nord la situazione non era migliore, e per tutte le parti in causa.

Grandi erano le sofferenze della popolazione, soprattutto in città. Pur in una situazione di pericolo quotidiano, la popolazione esasperata dalla fame non esita a protestare.

«I sogni dei partigiani sono rari e corti, sogni nati dalle notti di fame, legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti: sogni di pezzi di pane morsicati e poi chiusi in un cassetto. I cani randagi devono fare sogni simili, d’ossa rosicchiate e nascoste sottoterra», scriveva Italo Calvino.

Se con la Seconda Guerra Mondiale l’alimentazione per i civili era diventa un tormento quotidiano, per i partigiani la situazione è ancor più grave. Per chi combatteva senza poter contare sui rifornimenti militari ufficiali, l’alimentazione era un problema che si affrontava alla giornata. La carenza di cibo si riscontra anche nei messaggi scambiati fra le diverse brigate partigiane. Per poter combattere, il cibo non era meno importante delle munizioni. La fame è una costante che accompagna i partigiani, finendo per entrare nelle canzoni della Resistenza. L’alimentazione e i momenti di condivisione del cibo rappresentavano l’occasione principale per socializzare, confrontarsi, essere compagni, nel pieno senso del termine. D’altra parte l’etimologia stessa della parola “compagno” deriva da uno dei gesti più elementari e semplici dell’umanità: la condivisione del pane.

Nel periodo della guerra e in quello, forse ancor più duro, del dopoguerra, diminuisce drasticamente la quantità dei singoli ingredienti disponibili e molti di quelli contenenti nutrienti essenziali tendono a scomparire o diventano irraggiungibili, per costo o per completa mancanza di produzione e/o diffusione sul territorio. A questo problema i ricettari del periodo rispondono nell’unica maniera possibile: la ricerca di nuove possibili fonti di calorie per le preparazioni. Una cucina povera, poverissima. Pura sussistenza.

La crisi, le condizioni economiche precarie e la fame che la Seconda Guerra Mondiale aveva portato con sé non sono terminate con la fine del conflitto. Bisogna attendere gli anni ’50 per iniziare a intravedere i primi vagiti di quel boom economico che avrebbe poi travolto l’Italia e gli altri Paesi industrializzati, dando il via a uno sviluppo tecnologico e una crescita economica a lungo attesi. Fino ad allora, la miseria e la fame continuarono a essere protagoniste.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto con il boom economico degli anni ’60, la quantità e qualità dei nostri consumi alimentari è andata crescendo, grazie alle innovazioni della scienza ed un benessere sempre più diffuso. Malgrado ciò la paura della fame è rimasta. Fa capolino ogni qualvolta una crisi ci travolge, che sia di natura economica, politica o sanitaria. È la paura della fame che ci spinge ancora a riempire frigoriferi e dispense.

Il cibo è esso stesso strumento di guerra, un’arma che alimenta la vulnerabilità delle nazioni. Il suo controllo, la riduzione alla fame delle popolazioni sono da sempre strumenti bellici potenti quanto le bombe anche in tempo di pace.

ILARIA PERSELLO