Prefazione – 2023

Prefazione Un magazine “contemporaneo” si nutre di dinamismo e vitalità, percepisce al volo gli input delle lettrici e dei lettori, si trasforma dando sempre il meglio. Insomma,...

Prefazione Un magazine “contemporaneo” si nutre di dinamismo e vitalità, percepisce al volo gli input delle lettrici e dei lettori, si trasforma dando sempre il meglio. Insomma,...

L’occidentalizzazione del Giappone: il Rinnovamento Meiji. Con l’espressione di Rinnovamento Meiji (明治維新) si intende il radicale cambiamento nella struttura politica, economica e...

4 A Liceo scientifico (astronomico) – Gobetti-Volta, Bagno a Ripoli (Firenze)* L’universo che ruota intorno al cibo ed ai conviti rinascimentali ha sempre avuto un...

Durante le classiche pause pranzo in ufficio, cene con gli amici o brunch domenicale, quante volte capita di pensare alla tecnologia associata al pasto che stiamo assaporando? Se...

Le sottigliezze della natura e la salute Lungo il fiume Reno, nel tratto che separa Assia e Renania Palatinato, fra declivi pieni di vigne, castelli alteri, piccoli borghi dai...

“Autunno. Già lo sentimmo venire/nel vento di agosto,/ nelle piogge di settembre/torrenziali e piangenti..”. : così Vincenzo Cardarelli cantava questa straordinaria...

“Grosse lamprede, o ver di gran salmoni, aporti, lucci, sanza far sentore. La buona anguilla non è già peggiore; alose o tinche o buoni storioni. Torte battute o tartere o...

Intervista a Enrico Chiavacci, Marketing Director at Marchesi Antinori. Tempo di Covid19! Quindi, intervista a distanza al Dr. Enrico Chiavacci, Marketing Director di Marchesi...

L’utilizzo della cucina nazionale e dei prodotti tipici locali è sempre stato un’efficace forma di diplomazia culturale per proiettare l’immagine del paese a livello...

Ai primi di giugno ricorreranno più di 2300 anni dalla morte di Alessandro Magno; il re macedone scomparve infatti nel 323 A.C. a soli 32 anni dopo una brevissima...

SCALARE IL CIELO IN SALUTE Il grande filosofo umanista Marsilio Ficino, la cui Accademia nobilitò la cultura fiorentina in epoca laurenziana, ebbe un preciso rapporto con il cibo....

Con l’espressione di Rinnovamento Meiji (明治維新) si intende il radicale cambiamento nella struttura politica, economica e sociale del Giappone che, tra il 1866 e il 1869, segnò la fine del secolare shogunato Tokugawa e la restaurazione dell’autorità imperiale, nella persona dell’Imperatore Meiji (明治天皇).

La genesi di questo fondamentale punto di svolta nella storia giapponese può essere trovata nell’episodio delle cosiddette “navi nere”, che a lungo ha segnato la memoria storica del paese quale simbolo dell’imperialismo occidentale e della superiorità tecnologica di Europa e Stati Uniti rispetto al Giappone.

Nell’estate del 1853, al comando del commodoro Matthew Perry, una flotta di quattro navi da guerra statunitensi (definite “nere” per il colore del fumo prodotto dai motori a carbone) si ancorarono presso la baia di Tokyo, obbligando il governo dello Shōgun ad aprire i porti giapponesi al commercio con l’estero e quindi a rompere l’isolamento internazionale in cui il paese del Sol Levante si era chiuso da secoli – fatta eccezione per i Paesi Bassi e la Cina dei Qing, a cui era permesso commerciare nel solo porto di Nagasaki.

Da allora, l’intromissione nella politica interna delle potenze occidentali fu sempre maggiore: ciò fece scoppiare una crisi ormai latente nella società giapponese, smascherando le contraddizioni di un sistema politico e socioeconomico che non poteva reggere il confronto con l’aggressivo e dinamico modello occidentale.

Le forze politiche contrarie all’ingerenza straniera – costituite soprattutto da quei clan storicamente esclusi dal sistema di potere dello shogunato – si riunirono così dietro alla figura dell’Imperatore e diedero avvio nel 1868 alla Guerra Boshin (戊辰戦争, “Guerra dell’Anno del Drago”) contro il governo dello Shōgun Tokugawa Yoshinobu.

La loro vittoria nel conflitto civile determinò lo smantellamento del sistema feudale giapponese e il conseguente avvio di un imponente quanto impressionante processo di modernizzazione del Giappone per mettersi alla pari con l’Occidente europeo.

La fine dello shogunato Tokugawa coincise infatti con l’avvento di una nuova classe dirigente – una oligarchia formata da esponenti della corte imperiale e da quei grandi feudatari favorevoli al rinnovamento – che, pur mirando all’emancipazione del Giappone dalle potenze occidentali, si fece promotrice di un radicale processo di riforma ispirato proprio ai modelli di quell’Occidente tanto temuto e avversato, ma anche profondamente ammirato.

Del resto, nella seconda metà dell’Ottocento, “modernizzazione” equivaleva a “occidentalizzazione”. E questo processo di trasformazione – proveniente dall’alto e non dal basso – riguardò anche la cucina e i comportamenti alimentari della classe dirigente, che di riflesso diede origine a un lento ma profondo cambiamento nelle abitudini gastronomiche di tutta la società giapponese.

La modernizzazione del paese ha investito quasi ogni sfera della chiusa e conservatrice società nipponica, influenzandone pesantemente le abitudini gastronomiche e culinarie – dall’ordine delle portate secondo il galateo occidentale al comportamento a tavola da parte dei conviviali.

Ciò è direttamente legato alla nuova posizione assunta dal Giappone nelle relazioni internazionali. La politica estera dei governi del Periodo Meiji (明治時代) fu infatti totalmente opposta a quella proseguita durante lo shogunato: al posto dell’isolamento internazionale, l’Impero del Sol Levante aspirava ad essere riconosciuto come grande potenza asiatica, in un sistema internazionale eurocentrico: per raggiungere questo scopo e farsi accettare nel circolo delle grandi potenze su un piano paritario, era innanzitutto necessario rafforzare l’immagine del Giappone all’estero come paese “civilizzato”.

Il 4 novembre 1871, per celebrare il diciannovesimo compleanno dell’Imperatore Meiji, si tenne a Tokyo il primo dinner party in stile europeo, appositamente organizzato dalle autorità giapponesi per intrattenere i diplomatici occidentali.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che i ricevimenti in stile occidentale non furono introdotti solo per impressionare i dignitari stranieri della capacità del Giappone di diventare “civilizzato”, ma anche per rafforzare l’autorità della nuova leadership politica all’interno della società nipponica.

In virtù della potenza che all’epoca trasmetteva il modello occidentale, la conformità culturale agli standard occidentali costituiva infatti per l’aristocrazia giapponese e i membri del nuovo governo un metodo attraverso cui acquisire maggior prestigio e autorità a livello interno.

Questo spiega perché, già nell’estate 1871, mesi prima della festa di compleanno dell’Imperatore, si cominciò a servire a corte piatti tipici della cucina europea, da consumare secondo l’etichetta del Vecchio Continente, senza la presenza di alcun ufficiale occidentale.

La rapida introduzione della gastronomia occidentale nelle abitudini dei circoli elitari del Giappone del Periodo Meiji andò ben oltre gli obiettivi espressi. Tale processo ha infatti progressivamente portato alla nascita di una cucina ibrida che mischia i sapori e gli usi giapponesi con quelli europei e che tuttora permea buona parte della cultura culinaria del paese del Sol Levante.

Con il termine yoshoku (洋食, “cucina occidentale”) si indicano appunto i piatti che sono stati importati dall’Occidente e adattati ai gusti locali, risultando spesso anche molto diversi dalle loro versioni originali.

Ovviamente, ci sono volute molte decadi prima che lo stile culinario occidentale, anche se ibridato, si diffondesse negli ambienti rurali e negli strati sociali più bassi della popolazione urbana.

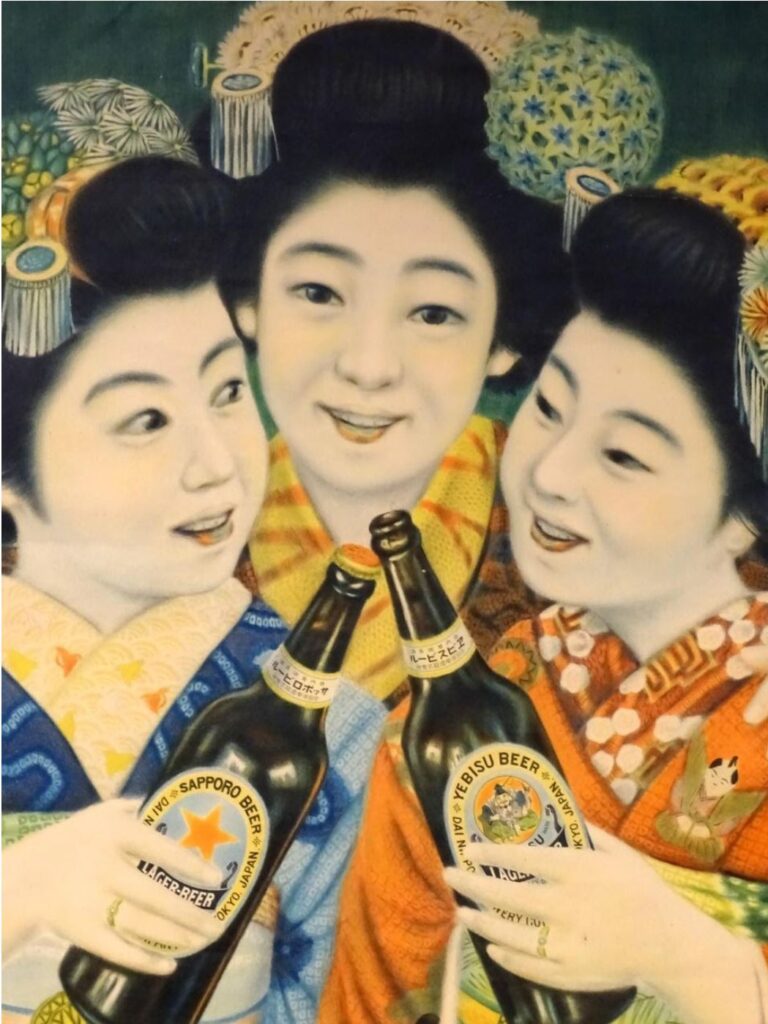

Tuttavia, lo straordinario fascino esercitato all’epoca dal gusto dell’Occidente “civilizzato” negli ambienti più elitari e colti della società giapponese, a cui le classi sociali subalterne hanno sempre guardato – con un mix di odio e amore – come modello di comportamento a cui ispirarsi, facilitò enormemente la rapida diffusione nelle maggiori aree urbane di certi tipi di cibi e bevande occidentali, come la birra e i biscotti.

Le classi medie giapponesi e perfino quelle lavoratrici urbane erano attratte dallo stile culinario occidentale proprio perché nel Periodo Meiji esso era divenuto un tratto distintivo delle classi agiate: il tentativo di imitare le abitudini della classe dirigente da parte delle categorie inferiori spiega quindi la diffusione e conoscenza del gusto occidentale in tutta la struttura sociale del Giappone urbano della seconda metà dell’Ottocento.

Il fatto che le élite politiche, rapidamente occidentalizzatesi negli usi e costumi, fossero diventate i propagatori di una nuova moda gastronomica si lega anche con la peculiare costruzione della nazione giapponese in senso moderno.

Gli Stati-nazione del continente europeo fondavano gran parte della propria legittimità nella difesa ed esaltazione di una distintiva cultura nazionale, opposta a quella degli altri popoli.

Se però nei paesi di recente unificazione come Italia e Germania la classe dirigente aveva potuto contare su un preesistenze sentimento di appartenenza comune come base per la costruzione di un forte Stato-nazione, all’inizio del Periodo Meiji il concetto di nazionalità era del tutto sconosciuto in Giappone: usi e costumi erano infatti estremamente difformi a seconda della località, mentre il concetto di clan era alla base dei rapporti sociali dell’arcipelago nipponico.

La nuova classe dirigente nipponica dovette quindi elaborare una strategia per introdurre ex novo una cultura di Stato ufficiale che doveva moltissimo ai modelli politici e filosofici dell’Occidente ed era quindi largamente estranea alla cultura giapponese. In questo contesto, in virtù del suo ascendente verso i sudditi, fu la corte imperiale ad avere un ruolo centrale nella costruzione dello Stato-nazione giapponese.

L’occidentalizzazione della figura dell’Imperatore – elevato a simbolo della nazione nipponica – divenne infatti uno dei principali strumenti dello Stato per trasformare le masse giapponesi in moderni sudditi-cittadini uniti sotto la sua leadership illuminata.

Ogni aspetto della vita dell’Imperatore Meiji fu utilizzato per ostentare il cambiamento del paese verso la modernità, allora associata all’Occidente. Nel 1872, le tradizionali vesti del monarca furono sostituite da quello che sarebbe diventato il suo costume tipico – una uniforme a coda di rondine tenuta da ganci e nastri – mentre l’anno successivo il capo di Stato si sarebbe tagliato i capelli e lasciato crescere barba e baffi.

In ottica gastronomica, un ruolo fondamentale in questo rapido quanto profondo processo fu ricoperto da uno degli alimenti più controversi della storia culinaria giapponese: la carne.

Nel gennaio 1872, il governo giapponese annunciò ufficialmente che l’Imperatore Meiji aveva iniziato a mangiare regolarmente carne di manzo e montone, rompendo così un secolare tabù alimentare che sin dal VII secolo d.C. imponeva il divieto di mangiare carne o perlomeno cercava di scoraggiarne la presenza nella dieta quotidiana dei giapponesi.

Mentre esistono tuttora numerose culture che proibiscono il consumo di manzo o maiale per motivi religiosi, il tabù sociale giapponese contro il consumo di tutti i tipi di bestiame è pressoché unico e si spiega solo in parte con il rispetto dei principi del buddismo – a lungo prevalente nell’arcipelago nipponico. Sembra infatti che la cultura dell’allevamento del bestiame e del consumo di carne, che si è anticamente sviluppata nel cuore dell’Eurasia per poi diffondersi ad est e ad ovest verso le altre terre emerse, non abbia mai veramente raggiunto le isole del Giappone, ma che si sia fermata alla penisola coreana.

L’abbondanza di risorse marine ha invece incentivato lo sviluppo di una fiorente acquacoltura, incentrata sulla coltivazione di molluschi, crostacei, pesci e piante acquatiche come le alghe.

Del resto, lo sviluppo di una cultura alimentare basata sul consumo di carne può essere misurato anche dal modo in cui gli animali vengono utilizzati in cucina: in base a questa regola, è chiaro che i giapponesi non sono, neanche oggi, veri mangiatori di carne; al contrario, il Giappone può essere sicuramente considerato portatore di una cultura basata sul consumo di pesce, dal momento che ogni parte del pesce, dalla testa all’intestino, viene tradizionalmente mangiata a tavola.

In questo contesto si inseriscono le motivazioni di carattere religioso: uno degli insegnamenti centrali della religione buddista – molto influente in diversi periodi della storia giapponese – è infatti la ahimsa (“non-violenza verso tutti gli esseri viventi”), che si accompagna ai divieti di cacciare, vivisezionare e mangiare animali e all’incoraggiamento del vegetarianismo nella comunità credente.

Il primo divieto ufficiale sul consumo di carne nel paese che ci è noto risale al 675 d.C., quando l’Imperatore Tenmu (天武天皇) proibì il consumo di manzo, cavallo, cane, pollo e scimmia almeno da aprile a settembre.

Nei secoli successivi, tale divieto fu più volte esteso e reintegrato: l’ultimo risale al 1687, sotto lo shogunato Tokugawa, che perdurò fino all’Epoca Meiji. Tuttavia, nonostante la sua denuncia da parte del nuovo governo, il tabù della carne restava profondamente radicato e non fu facilmente dimenticato: in effetti, il consumo di carne nel paese sarebbe rimasto relativamente basso per circa un altro secolo.

Eppure, l’annuncio del 1872 sulla nuova alimentazione dell’Imperatore Meiji contribuì enormemente al cambiamento della percezione della popolazione nipponica nei confronti della carne e ne stimolò la diffusione di consumo in tutto l’arcipelago.

Oggigiorno, la carne di Wagyū (和牛) – famosissima è quella del manzo di Kōbe (神戸ビーフ), allevato nella Prefettura di Hyōgo – è considerata una delle migliori ed esclusive del mondo, in virtù del suo grande sapore e della sua estrema tenerezza.

Non è un caso che un detto tradizionale giapponese affermi: “una bistecca è perfetta se è possibile tagliarla con le bacchette”.

L’apertura del Giappone alla cucina occidentale rappresenta un caso straordinario di cambiamento della cultura gastronomica nazionale diretto dall’alto.

Come si è visto, ciò ha fatto parte di un più grande e profondo processo di modernizzazione dell’Impero del Sol Levante sull’esempio dell’allora vincente modello occidentale.

Grazie a questa scelta, l’arcipelago nipponico ha brillantemente evitato il destino di colonia o sudditanza riservato alla Cina e al continente africano nel corso dell’Ottocento.

Anzi: la sua capacità di adeguarsi agli standard dei maggiori paesi occidentali prendendone il meglio, unita a una politica interna volta all’accentramento del potere attorno alla corte imperiale, ha fatto sì che in pochissimi anni il paese divenisse a sua volta una potenza imperialista asiatica, con un efficiente sistema politico e una solida economia.

Il Giappone non quindi ha avuto una modernizzazione spontanea e dal basso come nel caso del Regno Unito o di altri paesi europei, ma bensì programmata e imposta dal nuovo potere centrale, desideroso di colmare il gap con le grandi potenze europee e diventare il paese egemone in Estremo Oriente attraverso l’adozione di paradigmi politici, economici e sociali stranieri.

Essendo stato un cambiamento rapido e promosso a livello statale, la tradizione culinaria nipponica è comunque riuscita a sopravvivere, al punto che oggigiorno elementi giapponesi e occidentali convivono insieme nella moderna gastronomia del paese del Sol Levante.

LUCA GALANTINI